La escena es tan cotidiana que apenas llama la atención: una joven de Las Palmas, con la piel brillante por el protector solar, de esa patulea de expertos en recomendaciones de pequeños bares en la isla cobrando en comida como nuevo sistema de mendicidad digital disfrazada de promoción comercial, se adentra sola en el corazón de las Dunas de Maspalomas. Camina decidida hacia la cresta más alta de arena, deteniéndose en cada ondulación del terreno para girarse, posar, comprobar el encuadre, ajustar la melena al viento y repetir la operación. En apenas media hora, ha tomado seis selfies. Ninguno la convence del todo.

Estamos en el sur de Gran Canaria, uno de los lugares más fotografiados del planeta, donde lo natural y lo digital se cruzan en un ritual casi litúrgico. Y sin embargo, bajo esta coreografía aparentemente banal se esconde una condición que la ciencia empieza a tomar en serio: la selfitis borderline. El DSM-5, manual de referencia en psiquiatría, no reconoce aún la selfitis como trastorno, pero muchos profesionales ya la abordan como componente sintomático dentro de trastornos de ansiedad, impulsividad o personalidad narcisista. Según la American Psychological Association, más del 40% de los adolescentes se sienten angustiados si su contenido no recibe suficientes "likes", un dato extrapolable a turistas que buscan la aprobación incluso en sus momentos de ocio.

El término selfitis apareció por primera vez como una sátira viral en 2014, pero fue validado con rigor científico por Mark D. Griffiths y Jayaraman Balakrishnan, investigadores de la Universidad de Nottingham Trent, en un estudio pionero publicado en International Journal of Mental Health and Addiction (2018). Allí se definía como una obsesión compulsiva por sacarse fotografías a uno mismo y publicarlas en redes sociales como una forma de llenar un vacío emocional, categorizada en tres niveles: borderline, aguda y crónica.

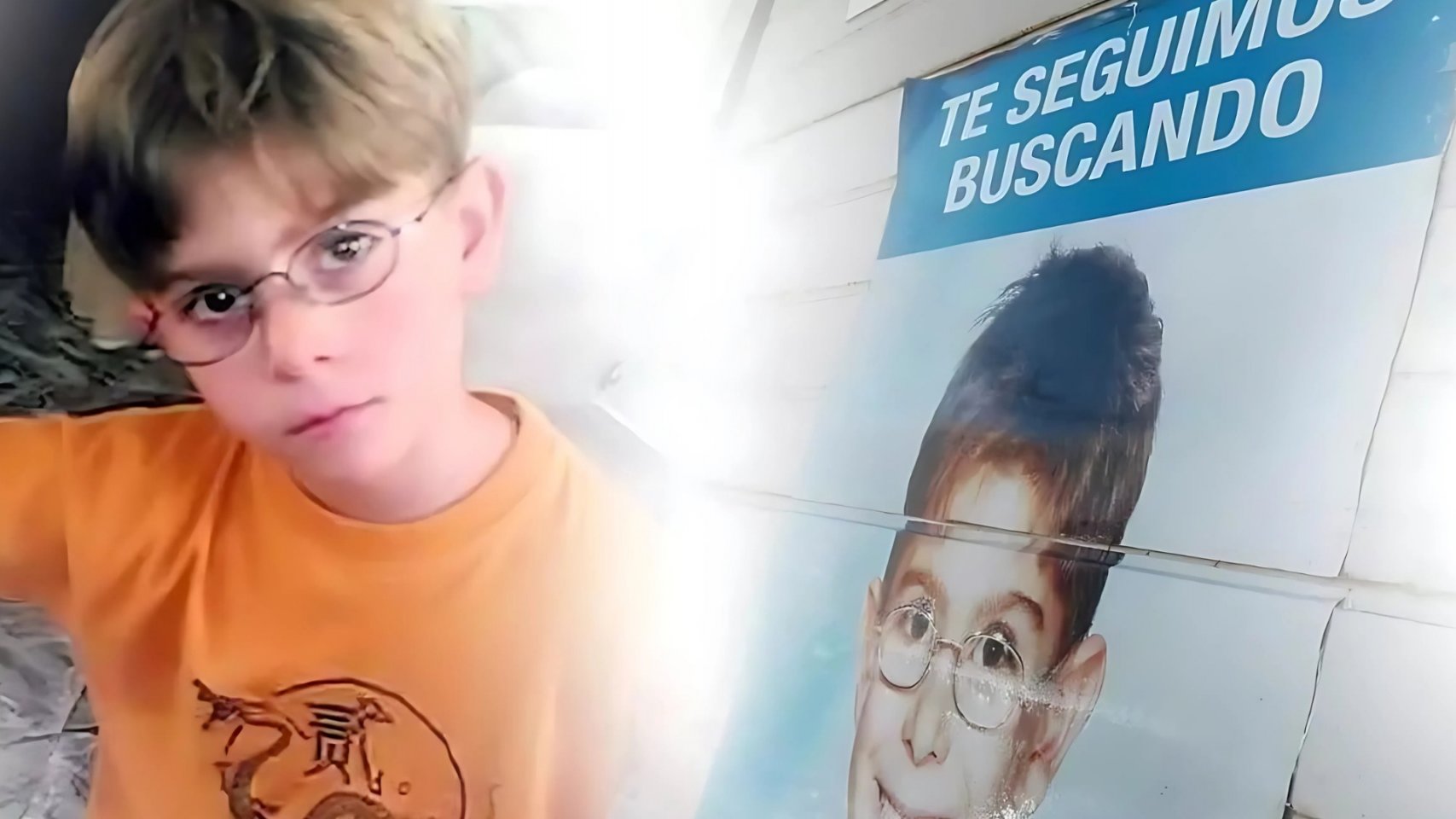

La variante borderline, la más común, implica hacerse entre una y tres selfies al día sin publicarlas todas. En teoría, un comportamiento inocuo. En la práctica, puede ser el síntoma de una tendencia más profunda: la búsqueda incesante de validación externa en un mundo que premia la visibilidad por encima del bienestar.

En lugares como las Dunas de Maspalomas —un paraje natural que exige silencio, respeto y atención plena—, el fenómeno adopta un tono casi tragicómico. Decenas de visitantes cada día convierten la reserva en pasarela efímera, muchas veces ignorando la normativa que prohíbe salirse de los caminos delimitados. Todo por "la foto perfecta", ese instante de gloria digital cuya vida útil no supera las 24 horas de una historia en Instagram. La psicología social lleva años alertando del impacto que tienen las redes en la configuración de la identidad. Un estudio de Mehdizadeh (2010) en CyberPsychology, Behavior, and Social Networking observó que el uso frecuente de Facebook para publicar autorretratos se correlaciona con puntuaciones más altas en narcisismo y menor autoestima.

La selfitis borderline, aunque más tenue que su versión crónica, tiende a reforzar una lógica de comparación constante. Quien recorre las dunas y se fotografía no lo hace para recordar, sino para decir: “yo estuve aquí y fui feliz (o al menos eso parecía)”. El cuerpo se convierte en cartel publicitario; el paisaje, en decorado. Y en ese proceso, se pierde el aquí y ahora. Como señalan estudios de Tiggemann & Slater (2014), el uso intensivo de Instagram está asociado a una mayor insatisfacción corporal y menor conexión con el presente. Es decir, cuanto más posamos, menos estamos.

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevan años luchando contra los efectos del turismo de impacto visual, ese que transforma zonas frágiles en escenarios sin alma. El paso constante de personas por zonas prohibidas de las dunas —impulsado, entre otros factores, por el deseo de conseguir una imagen “exclusiva”— está alterando la morfología de este ecosistema protegido por la Red Natura 2000. Es la paradoja de nuestros tiempos: en el intento por capturar la belleza de un lugar, contribuimos a su erosión. Y no solo del entorno. También del equilibrio mental.

La respuesta no es prohibir selfies, sino repensar su sentido. Promover una educación emocional que recuerde que la experiencia no necesita prueba digital para ser válida, que hay belleza en lo no compartido, que a veces el mejor recuerdo es el que se guarda, no el que se sube. Quizá la próxima vez que alguien de Las Palmas quiera caminar por las Dunas de Maspalomas y quedarse quieto sin transitarlas, elija dejar el móvil en el bolsillo. No para siempre, pero al menos durante unos minutos. Para escuchar el silencio del viento sobre la arena. Para observar cómo el sol dibuja sombras doradas en los relieves. Para habitar el momento, sin testigos. Porque tal vez el mayor acto de rebeldía en la era de la autoimagen sea no fotografiarse.