En el sur de Gran Canaria, donde el sol lame las arenas como una lengua fiel y los turistas se tuestan entre mojitos y selfies, la radiación no hace ruido. Ni huele, ni se ve. Pero está. Como una sombra geológica que duerme bajo los pies de los bañistas en Maspalomas, en Amadores o en Playa del Inglés. No es Fukushima, no es Chernóbil, no es ni siquiera un susurro inquietante. Pero sí es un dato. Y, como todos los datos en manos serias, puede abrir la puerta a preguntas incómodas.

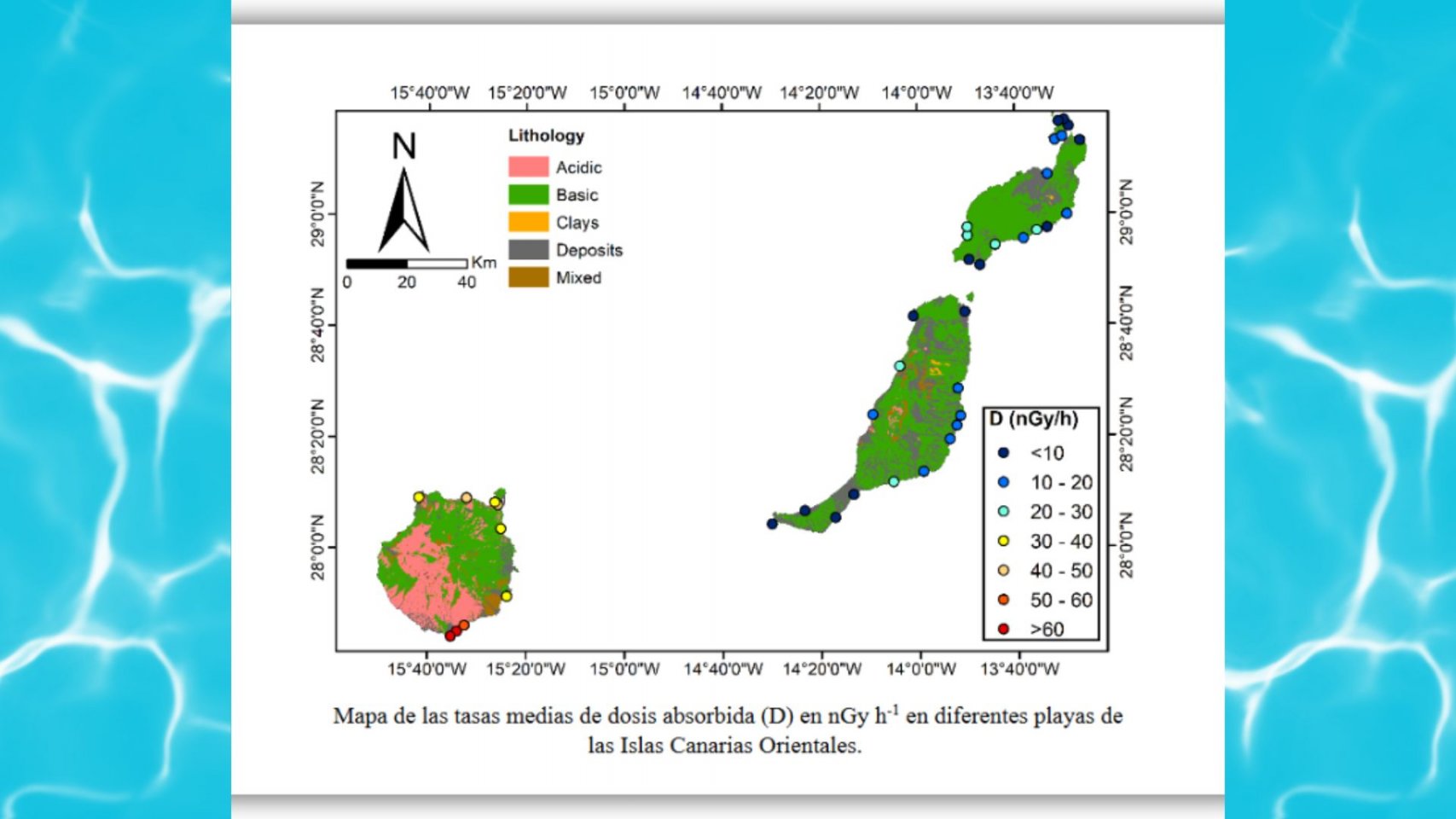

Un grupo de investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria —científicos, no activistas— ha medido por primera vez los niveles de radiactividad natural en las playas de la provincia oriental. Lo ha hecho con precisión quirúrgica: 108 muestras de 39 playas, de Lanzarote a La Graciosa, pasando por Fuerteventura. ¿La conclusión oficial? No hay peligro. Todo bajo los estándares internacionales. Bien. Pero entre líneas, la historia tiene una inflexión: Gran Canaria concentra los niveles más altos.

¿Por qué? La respuesta apunta a la roca madre. A los sedimentos que el tiempo ha ido depositando en las arenas intermareales, esas franjas que se mojan y se secan con la respiración del océano. Una herencia volcánica que, según los físicos, contiene litologías ricas en uranio, torio y potasio. Elementos naturales, sí, pero también radiactivos. A diferencia de Fuerteventura o Lanzarote, donde la geología es más “pobre” en estos isótopos, Gran Canaria parece haber heredado un linaje más denso, más caliente, más profundo.

Nada que deba alarmar, insisten los autores. Pero nada que deba ignorarse, si se tiene en cuenta la condición de Canarias como cruce de caminos del comercio global, con petroleras a tiro de piedra frente a las costas africanas, barcos fantasma y una industria NORM (sí, como lo oye: industrias que manipulan materiales radiactivos de origen natural sin ser nucleares) que no siempre deja huella visible, pero sí puede alterar el equilibrio fino de un ecosistema.

Lo relevante aquí no es la cifra aislada, sino el precedente. La isla tiene, desde ahora, un mapa base de radiactividad costera. Un punto de partida para detectar desvíos futuros, vertidos discretos, o efectos invisibles de la presión humana sobre el litoral. ¿Se acuerdan del Prestige? ¿Del “ni una gota”? Pues esto no es petróleo negro, pero puede ser otra mancha. Incolora. Silenciosa.

En tiempos en que las autoridades se entregan al turismo como al becerro de oro, y en que todo lo que no sean camas hoteleras parece molestar, tener científicos que midan con rigor —y no con intereses— es casi un acto de disidencia. Porque medir es poder anticipar. Porque en el fondo, este estudio es una vacuna intelectual contra la desidia institucional y el “aquí no pasa nada”.

Y porque, si un día pasa, no digan que nadie lo vio venir.